Vortrag am 9.12.1994

Benno Parthier (Halle/Saale), Ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Wilhelm Pfeffer (1845–1920) und Kurt Mothes (1900–1983) in ihrer Bedeutung für die deutsche Pflanzenphysiologie“

Wilhelm Pfeffer und Kurt Mothes waren nicht nur zwei Wissenschaftler, die die Entwicklung der Botanik und Pflanzenphysiologie in Deutschland maßgeblich beeinflußt haben, sondern auch faszinierende Persönlichkeiten. Beide sind Mitglieder der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und weiterer Akademien gewesen. Der Vortrag hatte zum Ziel, Leben und Werk, Persönlichkeitsstrukturen und die wissenschaftlichen Meriten der beiden Pflanzenphysiologen vergleichend in Beziehung zu setzen. Dieses geschah auf der Grundlage einer von Wilhelm Ostwald (1927) angeregten Einteilung bedeutender Wissenschaftler in „Klassiker“ und „Romantiker“ – bei allen Vorbehalten, die man gegen eine solche Typisierung einwenden kann. Danach ist Wilhelm Pfeffer als „Klassiker“, Kurt Mothes eher als „Romantiker“ zu bezeichnen. Die von Ostwald angegebenen Kriterien werden anhand der schriftlichen oder mündlichen Aussagen, der Beschreibung von Temperamenten und Persönlichkeitsstrukturen der beiden Gelehrten sowie in methodischem Herangehen an die Forschung und in den Ergebnissen ihrer Forschungsarbeiten sowie ihrer wissenschaftlichen Wirkungen für die Biologie im allgemeinen und die Pflanzenphysiologie im besonderen vorgestellt.

Vortrag am 9.12.1994

Karl Czok (Leipzig), Ordentliches Mitglied der Philologisch-historischen Klasse:

„Zur Geschichte der Nikolaikirche und der Alten Nikolaischule zu Leipzig“

Nach denkmalgerechter Erneuerung erfolgte 1994 die Wiedereröffnung der Alten Nikolaischule, an der die Sächsische Akademie mit einem bereits am 13. Februar 1990 gegründeten „Initiativkreis Alte Nikolaischule/Leibniz-Haus“ beteiligt war, um das vom Verfall gefährdete ehrwürdige Gebäude zu retten. Ursprünglich für die Akademie zu nutzen beabsichtigt, gehört es nun der Kulturstiftung Leipzig als Stätte der Begegnung und als Museum, nachdem der Freistaat Sachsen der SAW ein anderes repräsentatives Gebäude zur Verfügung stellte. Die Gesamtsitzung erinnerte an die Geschichte von Nikolaikirche und -schule.

Gründung und Erbauung von St. Nikolai gehen in die Stadtentstehungszeit um die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Obwohl die Thomaskirche früher auf landesherrlichem Grund errichtet wurde, gehörte St. Nikolai als „Großbau“, das erste Gebäude von St. Thomas in Größe und architektonischem Reichtum mit einer Doppelturmfront übertreffend, in die Zeit der Stadtrechtsverleihung durch Markgraf Otto (1156–1190). Die Nikolaiparochie umfaßte die Ostseite der Leipziger Innenstadt mit dem Neumarkt und war vorwiegend von Kaufleuten besiedelt. Im 14. Jahrhundert erfolgten Erweiterung und Erhöhung des Chores sowie die Errichtung einer großen rechteckigen Nordsakristei. Altäre und Ausstattung stifteten reiche Leipziger Bürger, 1452 erhielt die Kirche eine große zentnerschwere Glocke, „Osanna“, mit Darstellungen der Kreuzigung Christi, der vier Evangelisten und der Heiligen Nikolaus und Martin; zugleich erfolgte die Anstellung von „Glockenläufern“, die nicht nur zu läuten, sondern auch Feuerwache auszuüben hatten. Von 1409 bis 1543 war St. Nikolai Universitätskirche. Ein großzügiger Umbau zur spätgotisch-dreischiffigen Hallenkirche gehört in die Jahre von 1513 bis 1525, er wurde wiederum von reichen, im Handel und Bergbau tätigen Bürgern initiiert, die hervorragende Künstler, zum Beispiel den Baumeister Konrad Pflüger oder den Maler Lucas Cranach d.Ä., zur Ausgestaltung heranzogen. Die Einführung der Reformation in Sachsen 1539 brachte den evangelischen Gottesdienst.

Bis ins 16. Jahrhundert war die Thomasschule die erste Leipzigs. Nachdem ein päpstliches Privileg 1395 eine Ratsschulgründung erlaubte, dauerte die Errichtung der Nikolaischule noch bis zum 16. Jahrhundert, weil der Widerstand der geistlichen Thomasschulherren überwunden werden mußte. Nach der Zustimmung der Universität konnte sie im Herbst 1512 unter dem Ratspatronat am Nikolaikirchhof eröffnet werden. Als Rektoren wirkten meist Universitätsprofessoren, ferner Magister und Hilfslehrer. Johannes Rumpfer war Magister und auch Dekan der Philosophischen Fakultät, Konrad Pirkheimer fiel 1523 in Ungnade, weil er die lutherische Lehre vertrat. Im 17. Jahrhundert dozierte Jakob Thomasius als Professor an der Universität und leitete als Rektor die Schule, sein Sohn und Nikolaitaner, Christian Thomasius, sollte ein berühmter Jurist werden. Als hervorragendster Nikolaischüler gilt zweifellos Gottfried Wilhelm Leibniz, künftiger Patron der 1846 gegründeten Sächsischen Akademie. Als weitere berühmte Schüler wären noch der Schriftsteller Johann Gottfried Seume und der Komponist Richard Wagner zu nennen. Im ersten Jahrhundert besuchten durchschnittlich 150 Schüler die Ratsschule, für die sich oft eine Universitätsausbildung anschloß. Bereits nach wenigen Jahrzehnten mußte sie 1597 erweitert werden. Ihre Schulbibliothek wurde durch Stiftungen ergänzt, stellte Ende des 18. Jahrhunderts einen kostbaren Schatz dar. Bücher des Humanismus und der Aufklärung, griechische und lateinische Literatur waren reich vertreten, zumal der Sprachausbildung große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Ferien gab es nicht, der Unterricht erfolgte ganzjährig, nur kirchliche Feiertag gewährten Unterrichtsfrei. Der Nikolaustag wurde zum Schulfest. Seit 1829 gab es die Reifeprüfung. Das Bau- und Bevölkerungswachstum Leipzigs im 19. Jahrhundert erforderte 1872 den Umzug der Schule in ein neues größeres Gebäude. Von da an diente die alte Nikolaischule unterschiedlichen städtischen Zwecken. Nach 1945 wurde sie zeitweise von der Universität genutzt, bis sie 1976 baupolizeilich geschlossen werden mußte.

Eine hervorragende Entwicklungsperiode erlebte die Nikolaikirche im 17. und 18. Jahrhundert. Anläßlich jährlicher Wahlen des Stadtrates fanden die Gottesdienste abwechselnd in der Thomas- und der Nikolaikirche statt. Mehrere Ratswahlkantaten schrieb Johann Sebastian Bach, der sie hier ebenso aufführte wie zahlreiche andere Werke. Auch die Jahrhundertfeiern zur Erinnerung an die Reformation oder die Gründung der Universität fanden hier statt. In den Jahren 1784 bis 1796 machte sich eine grundlegende Erneuerung der Kirche nötig. Wieder waren es hervorragende Bürger der Stadt, die zu ihrer Ausgestaltung im Geist der Aufklärung beitrugen: vor allem Bürgermeister Carl Wilhelm Müller, Baudirektor Friedrich Carl Dauthe sowie der Maler und Direktor der Leipziger Kunstakademie Adam Friedrich Oeser. Ihr Ergebnis stellte einen „Sonderfall“ des Kirchenbaus in Sachsen im Stil des Klassizismus dar. Das Bildprogramm der Oeser-Gemälde widerspiegelte das Leben Jesu vorbildhaft für die menschliche Existenz. 1832 erfolgte die Gründung des Gustav-Adolf-Vereins für hilfsbedürftige evangelische Gemeinden, und die zehn Jahre später durchgeführte Generalversammlung in der Nikolaikirche beschloß seinen Sitz in Leipzig und seine Ausbreitung über ganz Deutschland. Die Großstadt brachte nicht nur den Gemeindezuwachs auf 50.000 Mitglieder, so auch den Neubau des Predigerhauses und anderer Gemeindehäuser. Hervorragende Pfarrerpersönlichkeiten leiteten den Gottesdienst und die Gemeindearbeit: der volkstümliche Prediger Johann Friedrich Ahlfel, der Begründer des Kirchenbauvereins Oskar Pank oder auch der zeitweise in der Indien-Mission tätige Wilhelm Hölscher. Um die Jahrhundertwende erfolgte eine Erneuerung und teilweise Umgestaltung, die nun zeitgenössische Kunstwerke ins Kircheninnere brachte. Die Großstadtentwicklung des 20. Jahrhunderts führte zur breitgefächerten Gemeindearbeit. Nach der Machtübernahme Hitlers wurde Ernst Lewek 1933 als einer der ersten sächsischen Pfarrer „beurlaubt“, später in die Konzentrationslager Sachsenburg und Osterode gebracht. Nach seiner Befreiung und Rückkehr war er für die Johanniskirchgemeinde tätig, deren Kirche durch den Krieg zerstört wurde. Die Kriegsschäden an der Nikolaikirche konnten allmählich beseitigt werden.

1975 kam es zur Neuaufteilung des Leipziger Kirchenbezirks. Der Bezirk Leipzig-Ost erhielt seinen Sitz an der Nikolaikirche. Mit der Durchführung der ersten Friedensdekade 1980 begannen die Friedengebete in St. Nikolai, die ihren Ursprung von den Gefahren des Wettrüstens der Weltmächte herleiteten. Das Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ und die Initiativen verschiedener Gruppen gegen Kriegs- und für sozialen Friedensdienst, für den Umweltschutz und für Demokratie gaben den Friedensgebeten eine große Anziehungskraft, die dem politischen DDR-Regime gefährlich wurde. Als die Nikolaikirche zum Konsultationsort für ausreisewillige und ratsuchende Bürger wurde, ging die „Staatssicherheit“ mit verschiedensten Gewaltmethoden gegen die Friedensgebete und ihre Besucher vor. Mit der sich entwickelnden Staatskrise und der Politik Gorbatschows wurden die Leipziger Nikolaikirche und ihre Friedensgebete zum Symbol gewaltfreien Widerstandes, der schließlich im Herbst 1989 zu machtvollen Demonstrationen und zum Sturz der Partei- und Staatsherrschaft führte und eine Voraussetzung für die im Jahr 1990 geschaffene Einheit Deutschlands darstellte.

Vortrag am 18.11.1994, Öffentliche Gesamtsitzung

Lothar Eißmann (Leipzig), Ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Das quartäre Eiszeitalter im Spiegel sächsischer Erdgeschichtszeugnisse“

Das glückliche Zusammentreffen von günstigen Aufschlußbedingungen und einer größeren Anzahl von Wissenschaftlern, die das im allgemeinen wenig geschätzte känozoische Lockergebirge zu ihrer Forschungsaufgabe erkoren haben, ließen Sachsen und überhaupt den mitteldeutschen Raum zu einem Spiegel werden, der wesentliche, kontinentweit oder gar weltweit angelegte Prozesse in beeindruckender Weise reflektiert. Das gilt in erster Linie für Vorgänge, die in starkem Maße klimatisch gesteuert werden und mit den großen Klimaänderungen auf unserer Erde während der letzten rund 2 Mill. Jahre zusammenhängen. Im Zentrum des Geschehens stehen zwei große Eisinvasionen, die von Skandinavien her den mitteldeutschen Raum erreichten.

Hauptmerkmal des aus weit über 50 Schichten und Schichtkomplexen bestehenden sächsischen Quartärs ist die lehrbuchhafte Verzahnung von glaziärer und periglaziärer Fazies, d.h. von Bändertonen, Grundmoränen und glazifluviatilen Sedimenten mit Flußschottern, Schwemm- und Fließerden und Lassen. Zwischen dem jüngeren Tertiär und der ersten elstereiszeitlichen Inlandeisbedeckung entstanden als Ergebnis des Wechsels von kalten und warmzeitlichen Abschnitten mindestens vier Schotterterrassen. Der jüngste dieser an nordischen Gesteinen noch freien Schotterkörper verzahnt sich mit glazilimnischen Ablagerungen der Elstereiszeit und bildet damit eine sehr wichtige Zeitmarke im Schichtenverband. Aus der Elstereiszeit und Saaleeiszeit, der unverwechselbaren Fixierung in der Schichtensequenz von mitteldeutschen Flüssen entlehnten Namen, sind jeweils mindestens zwei Gletscherrandschwankungen nachgewiesen. Von der zwischen den beiden Vereisungen liegenden Holsteinwarmzeit und der nach der Saaleeisbedeckung folgenden Eemwarmzeit sind im Gebiet vollständige Sediment- und Vegetationsfolgen (von einer Birken-Kiefern-Zeit über warm-gemäßigte Mischwälder wieder zu einer BirkenKiefern-Zeit) überliefert. Reich sind die darin enthaltenen Mollusken-, Ostrakodenund Wirbeltierfaunen. Die Weichseleiszeit war in Mitteldeutschland ein Zeitraum der Bildung mächtiger periquartärer Sedimente und zahlreicher Klimaschwankungen auf niedrigem Temperaturniveau. Das Holozän, die Erdgegenwart, ist durch Fluß- und Hangsedimente und Torfe in reicher Gliederung vertreten. Das Holozän Mitteleuropas erweist sich in bezug auf die vorangegangenen 80 000 Jahre der Weichseleiszeit als ein Abschnitt geringer Klimaschwankungen, klimatisch, tektonisch und exodynamisch als ein irdisches Paradies.

Vortrag am 28.10.1994

Albrecht Gläser (Halle-Wittenberg), Ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Die adäquate Operation, ein wesentlicher Faktor in der Krebsbehandlung“

Solange wir nicht in der Lage sind, Krebszellen durch Medikamente elektiv zu zerstören und damit eine Krebserkrankung zu heilen, bleibt die Operation nach wie vor für die meisten bösartigen Geschwulstformen die effektivste und erfolgreichste Behandlungsmethode. Zur Zeit gelingt es nur, reichlich ein Drittel aller an Krebs Erkrankten zu heilen. Ein maligner Tumor braucht viele Jahre, um das Volumen einer Kirsche zu erreichen, eine Größe, die in den meisten Fällen eine Erkennung mit klinischen Methoden erlaubt. Während dieser Zeit werden ständig Tumorzellen in den Organismus ausgestreut, die meist zugrunde gehen – sonst wäre eine Heilung eines bösartigen Tumors von vornherein ausgeschlossen; aber sie bilden auch die Keimzellen für Fernmetastasen. Eine Krebserkrankung ist somit frühzeitig generalisiert. Je größer der Primärtumor, um so höher ist die Gefahr des Auswachsens solcher Tochtergeschwülste.

Eine adäquate Krebsoperation soll, um möglichst das Leben des Patienten zu erhalten, so radikal wie notwendig, aber so schonend wie möglich sein. Auf der über viele Jahrzehnte geltenden Annahme einer kontinuierlichen Ausbreitung einer bösartigen Geschwulst (Primärtumor – örtliches Lymphabflußgebiet – und erst dann Generalisation) basierte die Forderung nach möglichst radikaler örtlicher Ausdehnung einer Operation, zum Beispiel die radikale Mastektomie, die frühzeitige Opferung einer Extremität bei Knochen- und Weichteilsarkomen, die grundsätzliche totale Thyreoidektomie mit radikaler Neck-Dissection bei jedem Schilddrüsenkarzinom. Erfordert in jedem Fall die Aussicht auf Heilung einen solchen radikalen Eingriff in die Integrität des Organismus? Darf die Erhaltung der Lebensqualität die Ausdehnung einer Operation bestimmen? Eine verstümmelnde radikale Operation mit der besseren Aussicht auf Vermeidung eines Tumorrezidivs und damit auf die endgültige Heilung einerseits und die Erhaltung der Lebensqualität mit der Gefahr, die Chance auf Überleben zu verspielen, andererseits scheinen sich diametral entgegenzustehen. Aus diesem Widerspruch resultiert die Aufgabe der heutigen Krebschirurgie, nach prognostischen Parametern zu suchen, die eine adäquate Entscheidung für den Einzelfall gestatten. Für eine erfolgreiche Krebsoperation gelten somit zwei Voraussetzungen: das Bemühen um eine frühzeitige Diagnose und die radikale örtliche Entfernung des Tumors. Am Beispiel verschiedener Organkrebse (Sarkome der Weichgewebe und des Skeletts, Karzinome der Kopfspeicheldrüsen, der weiblichen Brustdrüse, des Magens und des Mastdarms) werden, belegt durch zahlreiche Abbildungen, die Operationsausdehnung und ihre Folgen für den Patienten aufgezeigt. In der Hand des Erstoperateurs liegt oft das Schicksal des Patienten. Im Einzelfall die richtige Entscheidung über die Ausdehnung der Operation zu treffen hängt von der profunden Kenntnis der Tumorbiologie, weiter von der persönlichen Erfahrung und dem Geschick des Operateurs ab. Hier ergänzen sich naturwissenschaftliche Erkenntnis und handwerkliche ärztliche Kunst.

Vortrag am 28.10.1994

Walter Zöllner (Halle-Wittenberg), Ordentliches Mitglied der Philologisch-historischen Klasse:

„Martin Lintzels Betrachtungen zur deutschen Katastrophe“

Die äußere Veranlassung für den Vortrag boten die 300-Jahr-Feier der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, das bevorstehende Jubiläum der Sächsischen Akademie und der 50. Jahrestag der Beendigung des 2. Weltkrieges. Gleichzeitig sollte damit ein Beitrag zur Erschließung von Nachlässen bedeutender Gelehrter geleistet werden, wo zeitgeschichtliche Ereignisse und Stellungnahmen dokumentiert sein können, die unter den Bedingungen der beiden deutschen Diktaturen keinen anderen Niederschlag gefunden haben.

Zu den Personen, deren Wirken unter solchen Aspekten Interesse verdient, gehörte Martin Lintzel, der zwischen 1927 und 1955 mittelalterliche Geschichte in Halle lehrte und seit 1948 Mitglied der Sächsischen Akademie war. In seinem ungewöhnlich reichhaltigen Nachlaß befinden sich meist handschriftlich gehaltene Aufzeichnungen aus den Jahren 1945 bis 1947, die sich nach dem Verarbeitungsgrad in vier Gruppen einteilen lassen: 1. Zettelnotizen, 2. Fragmente für geplante zeitgeschichtliche Veröffentlichungen, 3. Vortragsmanuskripte und 4. Gutachten.

Nach der Untersuchung der äußeren Merkmale der Materialien und des geschichtlichen Umfeldes der Entstehung, wobei auch die persönlichen Erfahrungen und Lebensumstände des Autors berücksichtigt wurden, brachte der Vortrag eine ins Detail gehende Systematisierung der von Lintzel damals festgehaltenen Gedankengänge. Das Fragmentarische der Aufzeichnungen und die vielen Wiederholungen ließen eine solche Verfahrensweise ratsam erscheinen. Folgende Themenkomplexe ließen sich feststellen:

- Was heißt „deutsche Katastrophe“?

- Das 3. Reich – eine spezifisch deutsche Erscheinung?

- die Ursachen für die Entwicklung und Machtübernahme des Nationalsozialismus,

- die deutsche Sonderentwicklung als eine Quelle für das Aufkommen des Nationalsozialismus,

- Reichswehr, Wehrmacht, Vorgeschichte des 20. Juli,

- Versäumnisse des Geschichtsunterrichts,

- zur Situation der Deutschen nach 1945 – Deutschland unter alliierter Besetzung,

- der einzelne und die Gemeinschaft; Schuld und Verantwortung, Selbstbesinnung, wider die NS-Nostalgie, wider das Vergessen,

- Perspektiven der Deutschen

- Wohin treibt die Menschheit?

Diese Erörterungen und Reflexionen eines bedeutenden Mediävisten sind Teil der Diskussion über den Nationalsozialismus, sein Beziehungsgefüge und seine Folgen, die in den ersten Nachkriegsjahren von Politikern, Militärs, Kirchenvertretern, Wissenschaftlern und Künstlern der verschiedensten Richtungen breit und nachhaltig geführt wurde. Sie geben wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie man damals versuchte, deutsche Geschichte intellektuell aufzuarbeiten.

Vortrag am 10.6.1994

Nikolaus Joachim Lehmann (Dresden), Ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Tischrechenautomat contra »Rechenfabrik«“

Der Beitrag geht von einer kurzen Darstellung der Situation aus, die Ende der 50er Jahre in der damaligen DDR auf dem Gebiet der Rechentechnik bestand. Vor diesem Hingergrund wird über den Entwurf eines ersten billigen, universalen elektronischen Kleinstrechenautomaten zum Gebrauch auf dem Arbeitstisch des Anwenders berichtet, der 1959 in Dresden vorgestellt wurde. Danach werden die Besonderheiten des 1962 als Versuchsmuster fertiggestellten Gerätes erläutert. Mit einer neuartigen, auf die Bearbeitung von Zahlenfolgen ausgerichteten logischen Struktur eines Addierwerkes erreicht es bei minimalem Aufwand die Leistung eines konventionellen Rechenautomaten.

Zusammen mit den bereits damals vorgesehenen und propagierten Einsatzmöglichkeiten erweist sich dieser Rechner D4a nach der heutigen Terminologie als ein erster PC (= Personalcomputer) oder richtiger als „persönlicher Computer“. Diese Entwicklung widersprach in der DDR dem damaligen Trend zur Zentralisierung der Rechentechnik. Dazu werden die Reaktionen der Industrie bei der Vorstellung des Kleinstrechenautomaten und die späteren Auswirkungen bei der Produktion wiedergegeben.

Vortrag am 10.6.1994

Manfred Taube (Leipzig), Ordentliches Mitglied der Philologisch-historischen Klasse:

„Über einige Schwierigkeiten bei der Erforschung der tibetischen Literatur“

Vor einer künftigen Darstellung der Geschichte der tibetischen Literatur ist die Klärung einiger Fragen notwendig:

- Was verstehen wir unter „tibetischer Literatur“? Sollen die fest in den tibetischen Traditionen stehenden tibetischsprachigen Werke von Autoren nicht-tibetischer Nationalität einbezogen werden?

- Welchen Bewertungsmaßstab für die einzelnen literarischen Werke können wir anlegen?

- Welche Zentren des literarischen Schaffens haben sich im Laufe der Jahrhunderte in Tibet entwickelt?

Für die Beantwortung dieser Fragen können uns neben den Kolophonen, die mitunter Literaturhinweise enthalten, und den dkar-chag, den „Werkverzeichnissen“ der klösterlichen Schnitz- und Druckwerkstätten, in denen die in der betreffenden Werkstatt hergestellten und aufbewahrten Druckstöcke verzeichnet sind, vor allem die einheimischen selbständigen Werke bibliographischen Inhalts als Hilfe dienen. Die wichtigsten unter ihnen sind die thob-yig oder gsan-yig, „Aufzeichnungen über das Empfangene“ oder „Gehörte“. In ihnen sind nicht, wie man aus dem Titel schließen könnte, nur mündlich tradierte Lehren festgehalten. Der Titel erklärt sich vielmehr aus der lamaistischen Anschauung, daß der Inhalt eines Textes nur dann richtig erlaßt werden kann, wenn man ihn von einem Lehrer „empfangen“, das heißt mit den zugehörigen Erläuterungen „gehört“ hat. Voraussetzung ist dabei, daß dieser Lehrer der Autor des Textes ist oder die notwendigen „Weihen“ erhalten hat, die allein zur Weitergabe des Textes berechtigen. Durch diese Weihen ist er über eine ununterbrochene Reihe von Überlieferungsträgern mit dem Autor verbunden. Bei den meisten dieser Schriften handelt es sich um eine Art „Studienbuch“, nur mit den Kurztiteln der Unterweisungen und den Lehrersnamen. Die „Vorlesungen“ sind nicht chronologisch, sondern nach Sachgebieten geordnet, und diese thob-yig werden das ganze Leben hindurch fortgeführt. Mitunter bilden sie außerordentlich materialreiche Kompendien, mit Erwägungen über die Gliederung des tibetischen Schrifttums, mit Ausführungen über die Entwicklung der Einzelwissenschaften, mit Lebensläufen der Autoren und anderem.

Daß diese Texte in der Vergangenheit nur in ganz wenigen Fällen für wissenschaftliche Arbeiten herangezogen wurden, ist vor allem durch die Unvollkommenheit ihrer bibliographischen Angaben bedingt: Werktitel und Autorennamen erscheinen in der Regel in abgekürzter Form, so daß sie ohne eine gewisse Kenntnis aller Gattungen der tibetischen Literatur oft nicht zu deuten sind und eine Auswertung kaum möglich ist. Eine solche Kenntnis ist erst seit relativ wenigen Jahren zu erwerben; erst seit wenigen Jahrzehnten sind viele Tibetica-Bestände wissenschaftlicher Bibliotheken durch Kataloge erschlossen, liegen uns viele Texte in Nachdrucken vor. Damit ist heute die Bearbeitung dieser tibetischen bibliographischen Werke oder ihre Einbeziehung bei der Bearbeitung ausgewählter Einzelgebiete eher möglich als früher und gehört zu den dringenden Desiderata der Tibetologie.

Vortrag am 13.5.1994

Joachim Oelsner (Jena), Ordentliches Mitglied der Philologisch-historischen Klasse:

„Der Codex Hammurabi und seine Überlieferung“

Seit der Entdeckung einer Dioritstele mit den „Gesetzen“ des Königs Harmmurabi von Babylon (1792–1750 v. Chr. nach der sogenannten mittleren Chronologie) bei den Ausgrabungen in Susa zieht dieses Werk immer wieder das Interesse der Forschung auf sich. Aber schon im Altertum wurde der aus einem Prolog, etwa 300 Rechtsbestimmungen sowie einem Epilog bestehende sogenannte „Kodex Harmmurabi“ immer wieder abgeschrieben, und bereits vor dem Fund der Stele waren Bruchstücke des Textes bekannt geworden, konnten allerdings zunächst nicht eingeordnet werden. Außer der großen Stele sind heute acht weitere Stelenbruchstücke sowie etwa 50 Tontafeln bzw. Fragmente solcher bekannt. Letztere, teilweise zu einem und demselben Exemplar gehörig, erstrecken sich zeitlich über rund 1500 Jahre bis mindestens ins 5. oder 4. Jh. v. Chr. Gegenüber dem Text der Stele, der bis auf eine größere Lücke im unteren Abschnitt der Vorderseite fast vollständig erhalten ist, weisen die übrigen Exemplare eine Anzahl von Varianten auf. Die mit dem Codex Harmmurabi verbundenen textgeschichtlichen Probleme lassen sich unter folgende Gesichtspunkte stellen:

- Die Textzeugen: Neben den Stelen(brückstücken) sind Tontafelabschriften aus der alt- und mittelbabylonischen, mittel- und neuassyrischen sowie neu- und spätbabylonischen Periode erhalten. Dabei handelt es sich sowohl um „Bibliotheks“-examplare als auch um Auszugs- bzw. Schülertafeln. Dazu kommen das Bruchstück eines Kommentars, die Nennung in literarischen Katalogen sowie vereinzelte Zitate.

- Die Textgliederung: Die heute übliche Paragraphenzählung wurde von Victor Scheil in der Erstausgabe (1902) eingeführt, da die große Stele keine Untergliederung aufweist. Bereits im Altertum war aber eine Gliederung üblich, und zwar in dreifacher Richtung:

- Serienbildung: Die Tontafelabschriften, bei denen nur Teile des Textes auf einer Tafel untergebracht werden konnte, waren zu Serien zusammengefaßt. Nach den erhaltenen Kolophonen waren verschiedene als Namen in Gebrauch:

- akkadisch ṭuppi simdātim bzw. sumerisch dub di.dab5.ba „Tafel der Bestimmungen“. Diese Serie enthielt möglicherweise nur die Rechtsbestimmungen.

- inu Anum ṣīrum „Als der erhabene Anum“ – mit der in Mesopotamien üblichen Bildung des Titels eines Werkes aus den Anfangsworten des Textes.

- dināni ša Hammurabi „Rechtsentscheidungen Harmmurabi“.

- „Rubriken“: Einige Abschriften, vor allem aus spätaltbabylonischer Zeit, gliedern den Text inhaltlich durch Zwischenüberschriften (sog. „Rubriken“).

- Sowohl Stelenfragmente als auch ein Teil der Tontafeln zeigen eine „Paragraphen“einteilung durch Leerzeilen bzw. Trennstriche, die teilweise von den heute eingebürgerten Abschnitten abweicht.

- Serienbildung: Die Tontafelabschriften, bei denen nur Teile des Textes auf einer Tafel untergebracht werden konnte, waren zu Serien zusammengefaßt. Nach den erhaltenen Kolophonen waren verschiedene als Namen in Gebrauch:

- Die Textgestalt: Der in den verschiedenen Exemplaren überlieferte Text weist eine Anzahl 1. orthographischer, seltener 2. inhaltlicher Varianten auf. Dazu kommen 3. Schreibfehler, auch auf der großen Stele. Für eine textkritische Ausgabe sind sie gegeneinander abzuwägen.

- Die Lücke und ihre Rekonstruktion: Durch Abreiben der großen Stele im unteren Abschnitt der Vorderseite nach Erbeutung durch die Elamer im 12. Jh. v. Chr. ist ein Textverlust von sieben Kolumnen eingetreten. Die z.Zt. bekannten Stelenbruchstücke und Tontafelabschriften erlauben es, die Lücke bis auf ihr Mittelstück weitgehend wiederherzustellen. Eine kürzlich veröffentlichte, allerdings unvollständig erhaltene Tafel bringt Zusatzstücke, wirft jedoch neue Probleme auf.

- Vorgeschichte: Der Codex Harmmurabi steht in einer Tradition altmesopotamischer „Rechts“bestimmungen. Vorbilder, auf die der Text direkt zurückgeführt werden kann, sind allerdings bis jetzt nicht vorhanden. Eine sumerisch geschriebene und mit akkadischen Glossen versehene Tontafel entspricht weitgehend den Fluchformeln des Epilogs des Codex Harmmurabi. Daraus auf eine sumerische Version der Hammurabi-„Gesetze“ zu schließen geht zu weit. Näher liegt es, für diesen Abschnitt von weiter verbreiteten literarischen Mustern auszugehen. Ähnlich sind vielleicht auch Varianten des Prologs zu erklären.

- Nachleben: Einen engen Anschluß an den Codex Harmmurabi zeigen Flüche in einem assyrischen Staatsvertrag des 8. Jh.s v. Chr. Die späteren Abschriften (und Kommentierungen) sowie die Nennungen in literarischen Katalogen und „gelehrten“ Texten zeigen, daß dem Werk weiterhin Bedeutung beigemessen wurde. Es bleibt jedoch unklar, welcher Art diese war. Als Grundlage für Rechtsentscheidungen dürfte es – falls jemals überhaupt – kaum mehr gedient haben.

Gegenstand des Vortrags war die Untersuchung der Textüberlieferung als Voraussetzung für eine noch ausstehende textkritische Ausgabe. Die mit Wesen und Charakter des Werkes verbundene inhaltliche Problematik (Gesetze oder Rechtsbuch, „wissenschaftliches Werk“ usw.) konnte und sollte an dieser Stelle nicht erneut untersucht werden. Sie hat auch zu berücksichtigen, welche Motive dazu geführt haben, daß der Codex Hammurabi praktisch bis zum Ende der keilschriftlichen Überlieferung immer wieder abgeschrieben wurde.

Vortrag am 15.4.1994, Öffentliche Gesamtsitzung

Rolf Sauer (Erlangen-Nürnberg), Korrespondierendes Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Funktionalität statt Radikalität – Umdenken in der Krebsbehandlung“

Die moderne Onkologie hat sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, daß bestimmte Krebserkrankungen, wie Lungenkrebs, Brustkrebs der Frau, Karzinome des Dick- und Enddarms sowie Karzinome der oberen Schluck- und Atemwege, aufgrund der Lebensgewohnheiten der Bevölkerung ständig weiter zunehmen, andererseits aber die Heilungsmöglichkeiten mit den herkömmlichen Behandlungsverfahren weitgehend ausgeschöpft sind. Die Beachtung der chirurgischen Radikalitätsprinzipien, der konsequente Einsatz der differenzierten Möglichkeiten einer nicht invasiven und operativen Strahlentherapie sowie die sinnvolle Kombination von chemotherapeutischen Substanzen bzw. Hormonen erreichten weltweit einen beachtlichen Standard. Der sollte allerdings nicht nur in Universitätsklinika und Schwerpunktkrankenhäusern etabliert, sondern auch in kleineren Krankenhäusern bis hin zum betreuenden Hausarzt realisiert werden.

Das Denken in der Onkologie ist vielfach vom radikalen Einsatz aller verfügbaren Mittel geprägt, weniger von Nutzen- und Risikoabwägungen, von der Beachtung verbleibender Lebensqualität für den Patienten, geschweige denn vom verantwortlichen Umgang mit den verfügbaren finanziellen Ressourcen des Gesundheitswesens. Hier hat in den letzten Jahren ein Umdenken eingesetzt. Kooperationsmodelle zwischen den einzelnen onkologischen Fachdisziplinen etablieren sich innerhalb der Tumorzentren, zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften unter dem Dach der Deutschen Krebsgesellschaft und werden ggf. von der Deutschen Krebshilfe, von der Deutschen Krebsgesellschaft, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der öffentlichen Hand finanziell unterstützt.

Exemplarisch werden vier Organkarzinome besprochen.

- Beim Enddarmkrebs haben in den vergangenen 15 Jahren die Heilungsraten ständig zugenommen, obwohl die Radikalität des chirurgischen Eingriffs kontinuierlich differenziert und eingeschränkt wurde (bis 1970 Erhalt des natürlichen Darmausgangs in lediglich 15% der Fälle, heute in 75%).

- Der weitaus größte Teil der Patientinnen mit Brustkrebs kann heute brusterhaltend behandelt werden – unter Zuhilfenahme einer modernen Strahlen- und Chemotherapie. Die Heilungsergebnisse sind dadurch nicht schlechter, sondern eher besser geworden.

- Im HNO-Bereich vollzog sich eine Abkehr von den großen Radikaloperationen mit Lappenersatz und eine Hinwendung zu den die Funktion und die Kosmetik erhaltenden Laseroperationen vor oder nach einer Radio-Chemotherapie.

- Beim Harnblasenkarzinom können wenige Zentren der Welt 85% der Patienten ihre eigene Harnblase erhalten und die Krebserkrankung genauso zuverlässig beherrschen wie mit einer chirurgischen Totalentfernung. (Die vorgestellten Behandlungskonzepte und -resultate stammen größtenteils aus dem Universitätsklinikum Erlangen.)

Weitere Fortschritte in der Krebsbehandlung sind weniger von einer gesteigerten Radikalität einzelner Behandlungsverfahren oder von ganz neuen technischen bzw. pharmakologischen Entwicklungen zu erwarten als vielmehr von einem intelligenten und vorurteilsfreien Zusammenwirken bisher etablierter Behandlungsmöglichkeiten.

Vortrag am 11.3.1994

Klaus Beyer (Leipzig), Ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Nichtlineare Fourieranalysis“

In den Potenzreihenentwicklungen

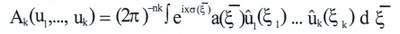

translationsinvarianter analytischer Integro-Differentialoperatoren gehen die homogenen Ak(uk) aus k-linearen Abbildungen vom Faltungstyp

durch Einschränkung auf die Diagonale hervor. Es bezeichnen:

und û die Fouriertransformierte der Funktionen u; die Integration ist über Rnk zu führen. Eine allgemeine Theorie dieser multilinearen Faltungen wurde von Coifman und Y. Meyer (1978) entwickelt. Für die obigen Potenzreihenentwicklungen ist der Ausdruck „nichtlineare Fourieranalysis“ üblich.

Im Hauptteil des Vortrags wird auf die Herleitung ähnlicher Entwicklungen für inkompressible Potentialströmungen einer idealen Flüssigkeit mit freiem Rand und unter räumlicher Periodizität eingegangen. Für das zugehörige Cauchy-Poissonsche Anfangswertproblem, das die raumzeitliche Ausbreitung von Kapillar-Schwerewellen längs der freien Oberfläche beschreibt, wird ein in einem hinreichend kleinen Zeitintervall gültiger Existenz- und Eindeutigkeitssatz angegeben.

Vortrag am 11.3.1994

Karlheinz Blaschke (Dresden), Ordentliches Mitglied der Philologisch-historischen Klasse:

„Rudolf Kötzschke – Sein Werk und seine Nachwirkung“

Der 1867 in Dresden geborene Sohn eines Kammermusikus erhielt die Anregungen für seine berufliche Entwicklung in der sehr anregenden Atmosphäre der Universität Leipzig vor der letzten Jahrhundertwende. Unter seinen Lehrern hatte der Geograph Friedrich Ratzel den stärksten Einfluß, der Historiker Karl Lamprecht übertrug ihm 1894 die Edition der Urbare der Abtei Werden. Ohne eigentlich ein Schüler Lamprechts zu sein, habilitierte er sich 1899 als dessen Assistent und wandte sich auf der Grundlage methodischer Gemeinsamkeiten mit jenem der Landesgeschichte zu, die er als Grundlage einer allgemeinen deutschen Volksgeschichte verstand. Aus dem menschlich unerfreulichen, wissenschaftlich fruchtbaren Methodenstreit um Lamprecht, von Below und Seeliger hielt sich Kötzschke heraus, der kein Mann der Polemik und des Theoretisierens war, aber er entwickelte in diesem Umfeld seine wissenschaftliche Grundhaltung. So wurde er als außerordentlicher Professor zum Leiter des 1906 gegründeten Seminars für Landesgeschichte und Siedlungskunde berufen, des ersten seiner Art in Deutschland. Seit 1903 gehörte er der Kommission für Sächsische Geschichte an, deren führender Kopf er bald wurde, wenn er auch erst 1939 den Vorsitz übernahm.

In einem langen Gelehrtenleben hat Kötzschke anerkannte Beiträge zur allgemeinen deutschen Geschichte geleistet, sein Lehrangebot wurde von ausländischen Studenten angenommen, unter anderem von Marc Bloch 1908/09, er hat 124 Dissertationen und eine Habilitation betreut. Seine eigentliche Bedeutung liegt auf dem Gebiet der Siedlungsforschung im Bereich der ostdeutschen Kolonisation und der sächsischen Landesgeschichte. Als ein national und konservativ eingestellter Mensch in der Tradition des deutschen Akademikertums hat er die deutsche Niederlage von 1918 als Herausforderung aufgenommen und am Konzept einer deutschen Volksgeschichte mitgearbeitet, die er mit nationalpolitischen Zielstellungen ohne politisch-propagandistsiche Verzerrungen auf der Grundlage streng wissenschaftlicher Forschung zu betreiben bemüht war. Sie führte im Sinne Lamprechts weg von der rein politischen Geschichte und kann als Seitentrieb der Kulturgeschichte mit der betonten Verbindung zum Land, zum Raum und zum Boden verstanden werden. In einer Zeit allgemeinen Werteverfalls regte er die Besinnung auf die Werte der Heimat an und gründete 1927 das Institut für Heimatforschung, um die Heimat als Ganzheit von Land, Siedlung, Volkstum, Kultur und Sprache fächerübergreifend ins Auge zu fassen. Seine Mitarbeit an den „Kulturräumen und Kulturströmungen im mitteldeutschen Osten“ (1936) lag in dieser Richtung.

Als 1933 der Blut- und Boden-Mythos zu einer Grundlage deutscher Geschichtsschreibung gemacht und die mittelalterliche deutsche Ostkolonisation stark beachtet wurde, sah Kötzschke darin förderliche Parallelbestrebungen für seine eigenen Forschungen, hielt sich aber von jeder Unterstützung politischer Ziele, von weltanschaulicher Anpassung und persönlichem Engagement zurück. 1935 trat er mit 68 Jahren in den Ruhestand, im gleichen Jahre wurde er zum Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Mit 78 Jahren übernahm er 1945 nochmals die Arbeit in seinem durch den Bombenkrieg restlos vernichteten, nunmehr wieder aufgebauten Institut, am 3. August 1949 ist er in den Sielen gestorben, fast bis zuletzt ein anregender, engagiert und mitreißender akademischer Lehrer für den neu aufkeimenden Nachwuchs.

Nach seinem Tode war das Werk Kötzschkes in Leipzig dem Abbau und Verfall ausgesetzt, die Landesgeschichte wurde als bürgerlich und partikularistisch diffamiert, die Siedlungsgeschichte mit einem geographischen Determinismus und einer Verstrickung in die deutsche Ostexpansion abgestempelt. Die seit etwa 1960 in Leipzig etablierte marxistische Regionalgeschichte trug wesentlich zur Demontage der traditionellen landesgeschichtlichen Arbeit bei, obwohl sie selbst dem fruchtbaren Leipziger Boden einige Anstöße zu verdanken hat. Erst die friedliche Revolution des Herbstes 1989 hat die Voraussetzungen für eine Fortsetzung der sächsischen Landesgeschichte im Geiste Rudolf Kötzschkes geschaffen.

Vortrag am 11.2.1994

Klaus Arnold (Leipzig), Ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Wasserbindung, Knorpelabbau und Frühdiagnostik arthrotischer Veränderungen“

Rheumatische und arthrotische Erkrankungen sind von einer Zerstörung des Gelenkknorpels begleitet. Obwohl die Aufklärung der molekularen Schädigungsmechanismen Gegenstand intensiver Untersuchungen ist, sind die Wirkungsmechanismen noch weitgehend unbekannt. In der Diagnostik hat es in der jüngsten Zeit durch die Magnetische Resonanz-Tomographie (MRT) Fortschritte gegeben, weil eine direkte Darstellung der Knorpelschicht nichtinvasiv möglich geworden ist, so daß Abnutzungserscheinungen erfaßt werden können. Frühstadien der Krankheit, die vor den ersten Oberflächenveränderungen der Krankheit liegen, entziehen sich aber noch der Diagnostik.

Neutrophile Granulozyten werden bei der Rheumatoid Arthritis im Gelenkspalt angereichert. Sie produzieren reaktive Sauerstoffverbindungen und eine Vielzahl von lysosomalen Enzymen. In Modellen wurden von uns Abbauprozesse, die durch neutrophile Granulozyten ausgelöst werden können, simuliert und Abbauprodukte charakterisiert. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse konnten dann mit Hilfe der NMR-Spektroskopie in der Gelenkflüssigkeit von Patienten mit Rheumatoid-Arthritis Abbauprodukte nachgewiesen werden, die auf Reaktionen mit Hypochlorit, das in einer Folgereaktion aus Sekretionsprodukten der neutrophilen Granulozyten gebildet wird, zurückgeführt werden. Ein weiterer Beweis für die Beteiligung neutrophiler Granulozyten ist der Nachweis ihrer hohen Exozytoseaktivität, die aus der Verfolgung des Chemoluminiszenz-Signals bestimmt wurde.

Die NMR-Mikroskopie ermöglicht gegenüber der MRT an einem Ganzkörpertomographen eine Verbesserung der Auflösung des Knorpels um fast eine Größenordnung. Allerdings ist die Anwendung dieses Verfahrens auf die Untersuchung von kleinen Gelenken und Knorpelbiopsien beschränkt. Damit konnten Frühstadien der Arthrose, die sich durch eine Ausbildung von Bereichen mit veränderten Wassereigenschaften darstellten, erfaßt werden. Dieser Befund hat zu umfangreichen Untersuchungen der Veränderungen der Bindungs- und Bewegungseigenschaften des Wassers im Knorpel bei Druckbelastung und Abbauprozessen geführt. Daraus wurden Methoden zur Verbesserung der Darstellung gestörter Bereiche des Knorpels entwickelt, die nach Realisierung höherer Auflösung in einem Ganzkörpertomographen eine Diagnostik von Frühstadien der Erkrankung am Patienten ermöglichen können.

Vortrag am 11.2.1994

Johannes Erben (Bonn), Korrespondierendes Mitglied er Philologisch-historischen Klasse:

„Sprachliche Signale zur Markierung der Unsicherheit oder Unschärfe von Aussagen im Neuhochdeutschen“

Im wissenschaftlichen Diskurs wie in öffentlichen Erklärungen zu politischen Problemen und in alltagssprachlicher Rede gibt es sprachliche Zeichen für nicht gegebene Sicherheit oder Genauigkeit von Aussagen. Es sind im Grunde einschränkende Kommentierungen, die Sprecherhaltungen zum dargestellten Sachverhalt erkennen lassen. Eine Analyse der Theaterkritiken von Theodor Fontane zeigt, daß die deutsche Sprache bereits im 19. Jahrhundert eine große Fülle solcher Abstufungs- und Variationsmöglichkeiten aufweist. Historische Betrachtung läßt darüber hinaus erkennen, daß dem mittelalterlichen Deutsch solche Ausdrucksmöglichkeiten nicht gänzlich fehlten, daß aber die Masse entsprechender sprachlicher Mittel erst im Frühneuhochdeutschen und älteren Neuhochdeutschen aufkommt. Erst in der Neuzeit erfaßt die schon in Platons Sokratischen Dialogen spürbare Einsicht in die Begrenztheit und Unsicherheit des Wissens breitere Kreise und erhöht den Bedarf an sprachlichen Signalen zur Markierung der Unsicherheit oder Unschärfe von Aussagen. Zur Entstehung entsprechender Ausdrucksmittel im Deutschen haben Verfasser rechtssprachlicher Texte beigetragen. Andere Neuerungen sind offensichtlich aus der Wissenschaftssprache in die Allgemeinsprache gekommen. Dabei ist zum Teil der Einfluß anderer Sprachen spürbar. Besonders geeignet zur Instrumentalisierung als Zeichen einer Geltungsabstufung waren Modalverben, ferner alte raumbezogene Wörter, die einen Geltungswert der Annäherung anzeigen konnten oder Weiterbildungen von Indefinitpronomina. Bemerkenswert ist, daß Ausdrücke, die eher eine uneingeschränkte Geltung bekräftigten, später als Signale der Einschränkung gebraucht werden konnten.

Im heutigen Deutsch gibt es Tendenzen zum weiteren Ausbau des Bestandes. Voraussetzung für den angemessenen Gebrauch der reichen Ausdrucksmittel ist, daß der Sprecher die Notwendigkeit begreift, sich über den Genauigkeits- und Gewißheitsgrad des Gesagten selbst klar zu werden und darüber auch den Hörer nicht im Unklaren zu lassen. Idealerweise sollte das sprachliche Handeln jeweils bestimmt sein durch eine Ausgewogenheit von verantwortungsbewußter Gewissenhaftigkeit und einem pragmatischen Prinzip, das ein situations- und textartgemäßes Sprachverhalten nahelegt und durch ein gerade zureichendes Maß an Gewißheit und Genauigkeit dem Hörer eine Orientierung im Handlungsraum ermöglicht.

Vortrag am 14.1.1994

Werner Ries (Leipzig), Ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse:

„Langlebigkeit“

Mit der Zunahme der mittleren Lebenserwartung ist in den entwickelten Ländern auch die Anzahl der Hochbetagten ständig angestiegen, wie durch Beispiele demographischer Daten belegt wird. Nach einer Diskussion des potentiellen Höchstalters werden die Determinanten der Langlebigkeit erörtert, die sowohl in endogenen als auch exogenen Faktoren zu suchen sind. In diesem Beziehungsgefüge spielen genetische Voraussetzungen eine gravierende Rolle. Aus medizinischer Sicht wird auf die Bedeutung sogenannter freier Radikale für das Altem eingegangen, deren Wirkung durch Antioxidantien gehemmt wird. Die Befindlichkeit langlebiger Personen wird durch die Begriffe „Vitalität“ und „Kompetenz“ gekennzeichnet, wozu verschiedene Statistiken angeführt werden. Abschließend wird auf die Folgen einer langen Lebensdauer für Individuum und Gesellschaft und auf die Notwendigkeit einer stärkeren Beachtung der damit verbundenen Probleme nachdrücklich hingewiesen.

Vortrag am 14.1.1994

Rudolf Große (Leipzig), Ordentliches Mitglied der Philologisch-historischen Klasse:

„Der Einzelne in der sprachlichen Gemeinschaft. Sprachsoziologische Überlegungen zum Verhältnis von Individuum und Consozium“

In Zeiten der politisch-sozialen Umwälzungen weckt die Problematik des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft besonderes Interesse auch der Wissenschaften. Die Sprachwissenschaft kann aus ihrer Blickrichtung einiges Wesentliche beitragen, gehören doch einerseits die Eigenheiten des Sprachgebrauchs zu dem Persönlichkeitsbild jedes einzelnen Menschen, und ist doch andererseits der Begriff der Sprache untrennbar mit dem Begriff der Sprachgemeinschaft verbunden. Dabei sind die Akzente unterschiedlich gesetzt worden; die Namen von Hermann Paul und Wilhelm Wundt stehen für die gegensätzlichen Auffassungen, wie sie in jüngster Zeit von der behavioristischen Sprachbetrachtung (Bloomfield) einerseits und von den Theorien der sprachlichen Relativität (Sapir, Whorf) oder dem sprachlichen Weltbild (Weisgerber) andererseits pointiert wurden.

Aus einem dargebotenen sprach soziologischen Überblick ergeben sich als verallgemeinernde Gesichtspunkte:

- Für die sprachliche Kommunikation kann es keine Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft geben; es handelt sich allenfalls um verschiedene Blickrichtungen.

- Der Idiolekt ist zwar durch biologische Grundlagen individuell disponiert, wird aber gesellschaftlich geprägt durch die Kommunikation im Consozium.

- Wie die moderne Gesellschaft ist auch das sprachliche Consozium vielfältig gegliedert; dabei besteht eine Vernetzung innerhalb dieser Strukturen, aber auch Integration des Einzelnen in mehrere Teilstrukturen und die Möglichkeit des Übergangs von einer in eine oder mehrere andere ergeben sich häufig.

- Die sozialen und politischen wie die sprachsoziologischen Strukturen haben sich historisch herausgebildet; sie stimmen nicht von vornherein überein, die Tendenz zur Konformität wirkt aber beständig, wenngleich mit unterschiedlicher Intensität und Dauer.

- In der sprachlichen Entwicklung des Einzelnen werden sprachlicher Usus und sprachliche Normen der verschiedenen Gruppierungen wirksam, wie umgekehrt das Individuum nach seinen Fähigkeiten und nach den sozialen Voraussetzungen und Bedingungen in die Gestaltung der Kommunikationsregeln der Gruppierungen eingreifen kann – sowohl in die der kleineren Consozia als auch (wie die sprachgeschichtlich bedeutenden Persönlichkeiten) in die Ausformung der nationalen Schrift- und Hochsprache.

- Für die sprachliche Entwicklung des Einzelnen sind vorwiegend die kommunikativen Formen und Regeln der Mikrogruppen prägend, auch wenn dabei Muster anderer Gruppen und Ebenen apperzipiert werden und andererseits auch wenn die große Persönlichkeit sich auf die Wirkung in der breiten Öffentlichkeit vorbereitet und einstellt.